Часть 4. ПРИНЦИП РАБОТЫ КОРРЕКТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

Корректор напряжения представляет собой электронную схему, собранную на полупроводниковых элементах и работающую в импульсном режиме.

На вход корректора подается напряжение генератора, а его выход подключен к обмотке управления; регулируя ток подмагничивания корректор существенно увеличивает точность поддержания напряжения генератора.

Принципиально корректор напряжения состоит из измерительного органа и усилителя.

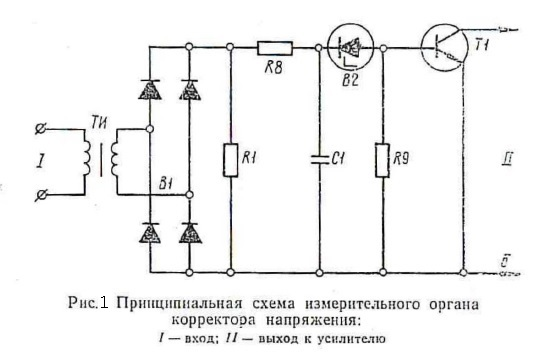

Измерительный орган (см. рис. 1) состоит из измерительного трансформатора ТИ, выпрямителя В1, кремниевого опорного диода (стабилитрона) В2, конденсатора С1, резисторов R1, R8, R9, кремниевого триода Т1.

На входные клеммы C1, Р1 измерительного трансформатора ТИ подается напряжение генератора через балластный резистор и резистор уставки напряжения УН. Это напряжение выпрямляется двухполупериодным выпрямителем В1 и после частичного сглаживания фильтром R8-C1 через опорный диод В2 поступает на вход триода Т1. Величина входного сигнала Т1 будет тем больше, чем больше напряжение генератора превышает опорное напряжение стабилитрона. Таким образом, измерительный орган корректора преобразует отклонение напряжения генератора (в большую сторону) от опорного напряжения стабилитрона в выходной ток первого триода Т1, поступающий далее на вход усилителя. Если почему-либо напряжение генератора окажется ниже опорного напряжения стабилитрона, на вход триода Т1 не поступит никакого сигнала и соответственно ток обмотки управления на выходе корректора будет равен нулю. Статическая система возбуждения генератора рассчитана таким образом, что напряжение на зажимах генератора в нормальных режимах всегда выше соответствующего уровня опорного напряжения стабилитрона.

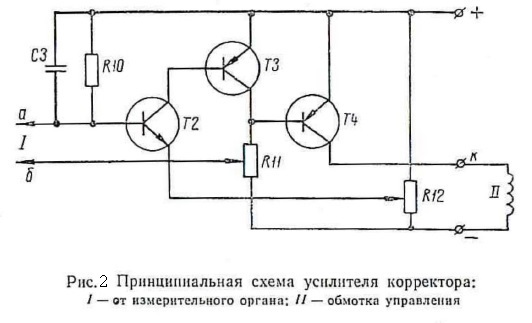

На рис.2 дана упрощенная схема усилителя корректора.

В него входят следующие элементы: триоды Т2, ТЗ, Т4, емкость па входе СЗ, два делителя напряжения на проволочных резисторах R11 и R12, резистор R10. Параметры элементов схемы выбраны с таким расчетом, чтобы при отсутствии сигнала с измерительного органа триоды Т2 и ТЗ усилителя были’ полностью открыты (режим насыщения), а триод Т4 — закрыт, т. е. обмотка управления, соединенная с коллектором триода Т4, отключена от выпрямителя питания корректора и в ней отсутствует подмагничивающий ток. При появлении импульса выходного тока измерительного органа емкость СЗ заряжается этим импульсом и разряжается на сопротивление резистора R10. Образующееся на R10 падение напряжения закрывает триод Т2, так как оно приложено своим минусом к базе триода, а плюсом — к эмиттеру. Исчезновение тока через Т2, являющегося одновременно током смещения триода ТЗ, приводит к закрытию триода ТЗ и открытию триода Т4, так как по его переходу база — эмиттер будет протекать ток, ранее протекавший через триод ТЗ. С открытием триода Т4 напряжение питания корректора целиком прикладывается к обмотке управления, и ток управления при этом определяется величиной напряжения питания корректора и сопротивлением обмотки управления.

Падением напряжения на триоде Т4 можно пренебречь, так как у триода, находящегося в режиме насыщения, оно мало (около 0,3 в). Такое состояние схемы является неустойчивым, оно может сохраняться только пока разряжается емкость СЗ и падение напряжения на сопротивлении резистора R10 способно удерживать триод Т2 в закрытом состоянии. Как только емкость СЗ разрядится настолько, что напряжение на R10 сменит знак под влиянием постоянного отпирающего смещения с делителя R12, триод Т2 откроется, и схема перейдет в первоначальное устойчивое состояние, характеризующееся отсутствием тока на выходе корректора. С появлением нового импульса с измерительного органа процесс повторяется. Поскольку на входе измерительного органа напряжение генератора выпрямляется двухполупериодным выпрямителем и сглаживается фильтром C1-R8 только частично, выходной ток измерительного органа будет иметь вид узких импульсов, следующих с частотой 100 гц.

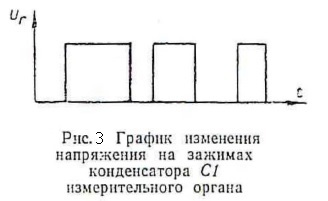

При большем напряжении на входе 18 3 напряжения только частично, выходной ток измерительного органа будет иметь вид узких импульсов, следующих с частотой 100 гц. Соответственно частота импульсов выходного напряжения триода Т4 будет также 100 гц. Они будут иметь вид прямоугольников (см. рис. 3), ширина которых будет зависеть от величины напряжения на входе корректора.

При большем напряжении на входе корректора растут импульсы выходного тока измерительного органа, т. е. до большего напряжения будет заряжаться емкость СЗ. Соответственно увеличивается время, в течение которого емкость, разряжаясь на R10, удерживает триод Т2 в закрытом состоянии и, следовательно, триод Т4 — в открытом состоянии. Таким образом, увеличивается время воздействия напряжения питания корректора на обмотку управления, что ведет к увеличению среднего значения тока управления и, в конечном счете,— к поддержанию напряжения генератора на заданном уровне.

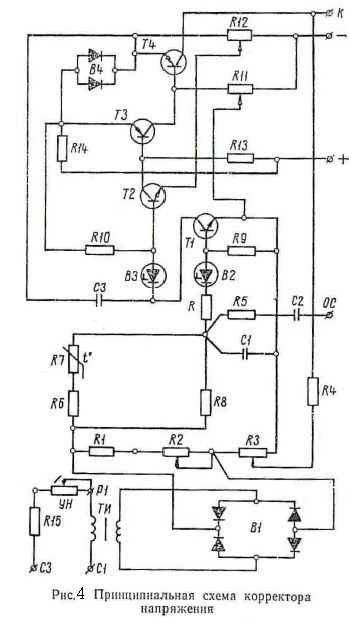

Полная принципиальная схема корректора дана на рис. 4.

По сравнению с принципиальными схемами измерительного органа и усилителя, представленными на рис.1,2, здесь имеются .следующие дополнения:

а) первичная обмотка измерительного трансформатора ТИ подключается на напряжение генератора через добавочный резистор R15 и регулируемое сопротивление УН. Изменяя величину сопротивления УН, можно получить различные уставки напряжения генератора (в пределах ±5% от номинального);

б) в цепь нагрузки выпрямителя В1 последовательно с сопротивлением R1 включен переменный резистор R2, благодаря которому можно смещать весь диапазон регулирования уставки напряжения, если это требуется;

в) через цепь резисторов R4 и R3 на выпрямленное измеренное напряжение подается жесткая положительная обратная связь по выходному напряжению коллектора Т4. Благодаря этой регулируемой положительной обратной связи можно настраивать чувствительность корректора применительно к параметрам конкретного генератора;

г) для обеспечения нужной чувствительности корректора при его настройке на заводе-изготовителе в случае надобности в цепь стабилитрона В2 включается сопротивление R величиной до 2,5 ком;

д) кроме напряжения генератора, на измерительный орган корректора подается гибкая обратная связь по напряжению обмотки возбуждения генератора через цепочку С2 — R5, которая служит для устранения автоколебаний, возникающих при регулировании напряжения генератора. При изменении напряжения обмотки возбуждения в зависимости от знака изменения (увеличения или уменьшения) происходит зарядка или разрядка конденсатора С2. Ток заряда пли разряда приводит к появлению на выходе измерительного органа сигнала, препятствующего изменению напряжения обмотки возбуждения, стабилизируя тем самым систему в целом;

е) для компенсации тепловых уводов, обусловленных изменением сопротивления обмоток измерительного трансформатора ТИ и изменением характеристик стабилитрона В2 вследствие их нагрева, в измерительный орган корректора введена цепь с термосопротивлением R7 и обычным резистором R6-.

ж) при увеличении температуры, окружающей корректор, начальный ток предвыходного триода ТЗ может возрасти, что приведет к неполному открытию и запиранию выходного триода, перегреву и выходу его из строя. Для предотвращения возрастания начального тока триода ТЗ с ростом температуры на его базу подано смещение, в качестве которого служит падение напряжения на резисторе R14 при протекании через него тока триода Т4. Смещение на базу триода ТЗ подается через резистор R13;

з) с той же целью в эмиттер триода Т4 включены селеновые шайбы В4, подпирающее смещение с которых подается на базу Т4 через третий триод;

и) для предупреждения ложного срабатывания корректора от пульсаций выпрямленного напряжения питания корректора в цепь конденсатора СЗ база — эмиттер Т2 включен диод ВЗ.

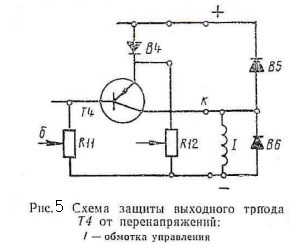

При работе генератора в обмотке управления индуктируется э.д.с. высших гармонических (главным образом третьей гармонической). Эти э.д.с. складываются с напряжением источника питания и могут привести к опасным для триода Т4 перенапряжениям на его коллекторе. Для подавления высших гармонических служит короткозамкнутый виток и, кроме того, параллельно триоду Т4 и его нагрузке поставлены вентили В5 и В6 (см. рис.5), благодаря которым напряжение на триоде Т4 не может превысить напряжение источника питания.

Если э.д.с. обмотки управления имеет такое направление, что, складываясь с напряжением источника питания, увеличивает отрицательное напряжение на коллекторе, то вентиль В5, открываясь, пропускает ток, обусловленный э. д. с., и обмотка управления оказывается замкнутой накоротко, а напряжение на ее зажимах ограничивается падением напряжения на вентиле в прямом направлении (около 2в).

При обратном направлении э.д.с. вентиль В6 замыкает накоротко триод, тем самым защищая его.

Конструктивно вентили В5 и В6 выполнены в блоке выпрямителей питания корректора ВПК.

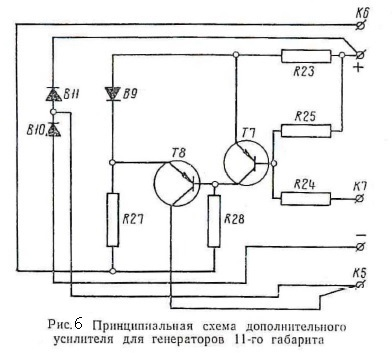

Для поддержания соответствующего диапазона уставки напряжения статора и обеспечения необходимой точности поддержания напряжения генератора МСК-113-4 необходим дополнительный усилитель тока коррекции напряжения, так как выходной мощности основного корректора становится недостаточно. Принципиальная схема дополнительного усилителя приведена (см. рис.6).

По существу схема усилителя представляет усилитель мощности основного корректора, собранный на триодах, работающих в режиме переключения. Принцип действия и назначение элементов схемы изложены в описании основного корректора.

Нагрузки для дополнительного усилителя и основного корректора напряжения раздельны ОУ2, ОУ1, блок питания ВПК общий. Входным сигналом дополнительного усилителя, который подается на клеммы +, К7, является напряжение на триоде Т4 основного корректора (клеммы +, К). При закрытом основном корректоре минус питания ВПК через подается на клемму К7, при этом триод Т7 открыт, триод Т8 закрыт, ток ОУ2 равен нулю. Когда основной корректор открывается, напряжение на клеммах +, К7 снижается до величины 0,3 в, что недостаточно для поддержания триода Т7 в открытом состоянии. Триод Т7 закрывается, триод Т8 открывается и в обмотке управления ОУ2, как и в обмотке ОУ1, появляется ток. Таким образом, ток в обмотке управления дополнительного усилителя будет появляться и исчезать синхронно с током основного корректора, увеличивая его выходную мощность.

* генератора МСК